Bahla Fort, Al Hamra und der Grand Canyon des Oman

Von Bergen umgeben liegt eine Oase mit Dattelpalmen und einem Meisterwerk der Lehmbauarchitektur. In diesem Beitrag nehme ich dich mit zum Bahla Fort, welches seit 1987 auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe steht. Anschliessend schauen wir uns die am besten erhaltene Lehmbausiedlung des Omans in Al Hamra an, bevor wir im Museum Bait al Safah in das traditionelle osmanische Leben eintauchen. Am Ende des Museumsbesuchs können wir viele Fragen stellen, denn das Familienleben im Oman ist anders organisiert. Etwas Abkühlung und Ausblicke auf Wadi Nakhr, den Grand Canyon des Omans gibt es dann am Jebel Shams.

Wie immer gilt, lass dich inspirieren und mache dir selbst ein Bild. Deshalb bekommst du im Beitrag auch Alternativen entlang des Weges genannt.

Bahla, ein Fort aus Zeiten, bevor Kanonen erfunden wurden

Geschichte der Festung Hisn Tamah

Bahla ist eine Oasenstadt, in deren Umgebung es grosse Vorkommen an Tonerde gibt. Die gesamte Oasenfläche wurde durch eindrückliche Mauern gesichert. Bis zu 5 m hoch und 12 km lang waren diese Mauern, unterbrochen von Wachtürmen, Toren und Wachpfaden. Einige der Mauern wurden genauso wie das Fort aufwändig restauriert. Die Festung in Bahla wird international als Bahla Fort bezeichnet. Im Oman ist die Festung aber unter dem Namen Hisn Tamah bekannt. Zwei Namen für ein beeindruckendes Bauwerk. Für uns ist es wirklich erstaunlich, in welche Höhe man mit Tonerde bauen kann.

Im 15. Jahrhundert machte der Stamm der Banu Nebhan Bahla zu seiner Hauptstadt. Allerdings reichen die Ursprünge dieser Befestigungsanlage viel weiter zurück in der Geschichte. Die erste Befestigungsanlage wurde wahrscheinlich schon in vorislamischer Zeit gebaut. Ab 1406 regiert der Imam Makhzum ibn Al Fallah die Stadt Bahla. Der Name der Festung Hisn Tamah geht auf einen Stammesführer der Nabhani zurück. Man vermutet, dass er Bahla Fort zu dem ausgebaut hat, was es heute ist.

Besichtigung der Festung Hisn Tamah

Wir erreichen das Bahla Fort kurz nach Öffnung. Im Oman ist es immer gut, früh unterwegs zu sein, bevor die Hitze des Tages unerträglich wird. Der Parkplatz ist noch leer und der Eintritt ist mit einem halben Rial überraschend günstig. Leider bekommen wir keinerlei Informationsmaterial. So sind unserer Fantasie genauso wenig Grenzen gesetzt wie unserem Erkundungsdrang.

Es gibt überall kleine Öffnungen, die vor allem den Mädchen auffallen. Durch diese kann man nur in gebückter Haltung gehen. Manchmal findet man nach einem solchen Gang grosse Räume, manchmal handelt es sich um eine Sackgasse. Das Entdecken auf eigene Faust verleiht dem Fort etwas von einem grossen Abenteuerspielplatz. Und das Beste ist, die Neugier wird belohnt. Die Mädchen entdecken noch im Eingangsbereich, in einem der Seitenräume, eine ganze Fledermauskolonie. Wenn man weiss, dass Fledermäuse im Fort wohnen, sieht man sie aber auch in anderen Räumen oben an den Decken.

Bis auf eine Mädchen-Schulklasse, die dabei ist, kichernd die Festung zu verlassen, haben wir das Fort für uns allein.

Die Räume auf der linken Seite der Festung Hisn Tamah sind bei unserem Besuch leer, obwohl es so scheint, als wollte man die Räume mit Exponaten gestalten. Es waren weniger Exponate als vielmehr Erklärungen, die wir vermisst haben. Besonders schmerzhaft aufgefallen ist uns, dass die Türhöhe im Fort gegensätzlich zur Raumhöhe ist.

Es gibt unzählige Räume zu besichtigen, schmalen Treppen zu folgen, von denen man nie weiss, wo man landet. Der Besucher kann besichtigen, was er sich zutraut.

In einem der Räume innerhalb der Festung gibt es dann doch ein paar Erklärungen zur Bedeutung der Freitagsmoschee, die sich am Fuss des Forts befindet. In der Freitagsmoschee wurde eine schön geformte Mihrab (Gebetsnische), die wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert stammt, restauriert.

Hinweis: Kümmere dich um einen guten Sonnenschutz und nimm Trinkwasser auf die Besichtigung von Bahla Fort mit. Eine WC-Anlage gibt es in der Festung.

Der Souk von Bahla

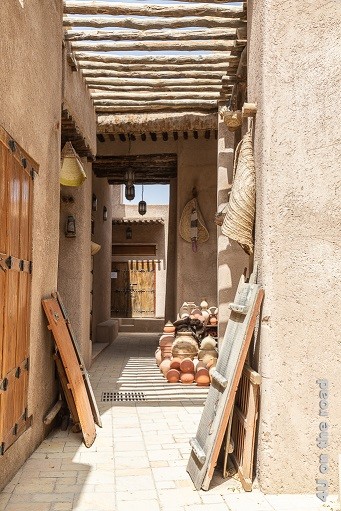

Als die Sonne immer höher steigt, verlassen wir die Festung. Direkt gegenüber der Festung befindet sich der restaurierte Souk. Ob es die falsche Zeit oder der falsche Tag ist, wissen wir nicht, aber die meisten Geschäfte sind geschlossen. Schade, denn Bahla ist berühmt für seine Töpferwaren.

Abschliessend betrachten wir den Baum, unter dem man nicht verweilen soll, weil man sich sonst leicht in ein Tier verwandelt. Wo diese Sage ihren Ursprung hat, ist nicht ganz bekannt. Magische Kräfte hatten und haben die Einwohner von Bahla wohl eher nicht.

Auch, wenn der Baum etwas Schatten bietet, verweilen wir nicht darunter, sondern eilen zurück zur Klimaanlage im Auto. Das Thermometer erzählt, dass es draussen schon 43°C sind.

Während die meisten Oman-Touristen eher Jabreen, dem vollständig restaurierten Palast von Imam Bilarub ibn Sultan Al-Yaruba den Vorzug geben, haben wir das wenig besuchte Bahla mit seinem berühmten Fort besichtigt. Beides haben wir zeitlich nicht untergebracht. Von Bahla fahren wir weiter nach Al Hamra, wo wir die wohl am besten erhaltene Lehmbausiedlung besichtigen.

Al Hamra (Oman) – Lehmbausiedlung

Al Hamra ist eine 400 Jahre alte Stadt im Oman am Fuss des Jebel Shams und dennoch überlegen wir, ob wir uns die Ruinen im historischen Tanuf beim gleichnamigen Wadi oder Al Hamra anschauen sollen. Fotolocation oder das Museum Bait al Safah ist die Frage, denn beides geht nicht. Schlussendlich gewinnt das Museum.

Allerdings ist es einfacher beschlossen als getan. Der Ort Al Hamra ist viel grösser als erwartet. Das erste Mal fragen wir an der Tankstelle. Dort werden wir aber in die falsche Richtung geschickt.

Das zweite Mal fragen wir beim Pförtner einer Behörde, der uns sofort einen englisch sprechenden Mann organisiert. Die unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft erstaunt uns immer wieder. Wir folgen seiner Beschreibung, auch wenn der Offroad-Weg recht abenteuerlich ist.

Da aller guten Dinge drei sind, fragen wir bereits in Sichtweite der Lehmhäuser noch einen Autofahrer nach dem Museum Bait al Safah, denn hier ist nichts ausgeschildert. Und weil es zu kompliziert zum Erklären ist, wartet er, bis wir gewendet haben und fährt dann voraus.

Erst glauben wir an ein Missverständnis, denn wir verlassen die Gegend mit den Lehmhäusern und fahren oberhalb durch ein moderneres Wohnviertel, aber dann geht es von der anderen Seite tief in das Viertel der Lehmhäuser hinein. An einem Werbeschild für das Museum parken wir im Schatten einer Hauswand und unser freundlicher Autofahrer fährt weiter. Später stellen wir fest, dass diese Strasse so schmal wird, dass unser Auto nicht um die Kurve passt.

Besuch des Museums Bait al Safah

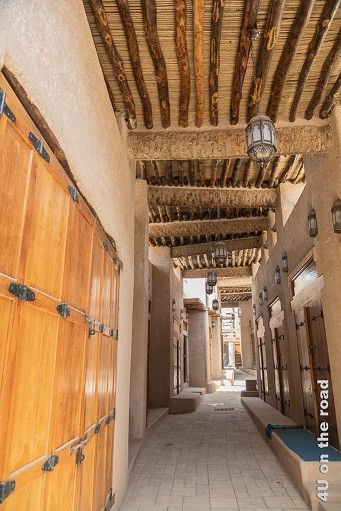

Trotz des Schildes ist der Eingang in das Museum Bait al Safah für den Unwissenden gar nicht so einfach zu finden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Schildes, ist eine Tür leicht geöffnet und dort sieht man das Schild Rezeption. Wer dem Pfeil mutig folgt, landet im Museum.

Was als erstes auffällt sind die dicken Mauern, die das Haus angenehm kühl halten. Tageslicht trifft hier nur beim Öffnen der Tür ins Innere des Hauses.

Blick in eine traditionelle Küche

Kaum erreichen wir die obere Etage, begrüssen uns vier Frauen unterschiedlichen Alters. Nachdem die Schuhe ausgezogen sind, dürfen wir die Küche betreten. Wir erhalten die Erlaubnis zu fotografieren.

Als erstes zeigt uns eine der Frauen im privat geführten Museum Bait al Safah in Al Hamra, wie man Brot traditionell im Oman bäckt. Den Teig aus Mehl, Wasser und Salz tupft man mit den Händen auf eine heisse Platte. Die Platte liegt auf Steinen, in denen ein kleines Feuer entzündet wurde. Heute ist es eine Gasflamme. Ist der Teig gebacken, kratzt man ihn mit einem Spachtel ab. Das hauchdünne Brot ist 2 Wochen haltbar und wird mit Süssem und Salzigem gegessen. Wir dürfen es kosten und finden es selbst pur sehr wohlschmeckend.

Anschliessend sehen wir, wie kraftzehrend die Körner mit einem Mahlstein zu Mehl gemahlen werden. Wobei es eine einfache Vorrichtung mit einem Querholz zwischen Wand und einem Stein gibt, womit der Antriebsstock des Mühlsteins fixiert wird. Auch das Mehl mahlen erledigen die Frauen auf dem Boden hockend.

Traditionell importiert man im Oman den Kaffee grün aus dem Jemen und röstet ihn zu Hause über dem offenem Feuer in einer kleinen Pfanne. Das Feuer wird von trockenen Palmwedeln genährt.

Weiterhin sehen wir wie Sandelholz mit Safran zu einer Paste verarbeitet wird. Da jeder eine Kostprobe auf die Stirn erhält, sehen wir nun wie Indianer auf dem Kriegspfad aus. So können wir uns aber von der kühlenden und Kopfschmerz lindernden Eigenschaft selbst überzeugen. Ausserdem stellen die Frauen aus der Frucht eines hier wachsenden Baumes ein Massage-Öl her.

Im Ankleidezimmer wird das Geheimnis der Bekleidung gelüftet

Nach dem Besuch der Küche geht es ins Ankleidezimmer des Museum Bait al Safah, wo farbenprächtige Kleider, Hosen und Mäntel auf Stangen hängen. Die junge Frau erklärt uns, welche Kleidungsstücke wie und von wem getragen werden.

Die Kleidung der Frauen variiert in Farbe, Material und Stil je nach Region. Meist tragen die Frauen im Oman eine Hose, die oben weit ist und am Knöchel eng zusammenläuft. Darüber wird ein Kleid getragen. Je nach Region reicht es bis zu den Knien wie eine Tunika oder schleift gar auf dem Boden und passt farblich zur Hose. Über den farbenprächtigen Kleidern wird ausser Haus ein Umhang getragen. Wobei der Umhang bei verheirateten Frauen schwarz ist. Unverheiratete Frauen können Farbe bekennen.

Bei den Kopftüchern sind die Variationen vielfältig. Verheiratete Beduinenfrauen tragen eine Maske, die den Bereich der Augen und Nase bedeckt.

Auch die Männerkleidung wird uns präsentiert. Diese besteht aus einer Kopfbedeckung und einem langen Gewand. Die Kopfbedeckung ist entweder eine runde bestickte Kappe oder ein als Turban gebundenes Tuch. Meistens sind die Gewänder in hellen Farben gehalten. Wir waren erstaunt über die teilweise unangenehmen Stoffe der Gewänder. Die Erklärung lautet, dass Männer eitel sind und es ihnen wichtiger ist, dass das Gewand faltenfrei locker zu Boden fällt, als dass der Stoff angenehm wäre. Diese Gewänder haben am Kragen eine sogenannte Quaste, die aus vielen Einzelfäden besteht. Männer nutzen die Quaste zum Parfumieren. Manchmal dient die Quaste aber auch als Zahnseidenersatz.

Brennend hat uns Frauen natürlich interessiert, ob und gegebenenfalls was die Männer unter ihrem Gewand tragen. Die junge Frau erklärte uns, dass die Männer ein T-Shirt und Unterhosen darunter tragen. In manchen Regionen wird statt des Gewandes auch eine Hose und ein langes Hemd darüber getragen.

Gastfreundschaft und Fragerunde im Museum Bait al Safah

Im hellen Wohnzimmer findet bei Datteln, Kaffee und Tee eine Fragerunde statt. Die Innentemperatur im Haus ist auch ohne Klimaanlage sehr angenehm. Dafür sorgen die dicken Lehmwände.

In den Gesprächen erfahren wir einiges über das Familienleben in der Grossfamilie. Wer als Frau heiratet, lebt im Haushalt der Schwiegereltern, sofern die Wohnungen bzw. Häuser gross genug sind. Die jungen Frauen lernen viel von den Schwiegermüttern und haben stets Hilfe bei der Betreuung der Kinder. Auch die Alten werden selbstverständlich innerhalb der Familie gepflegt.

Frauen dürfen arbeiten gehen. Unabhängig von einer Erwerbstätigkeit der Frau wird bei der Eheschliessung unter den Familien ein Lohn ausgehandelt, der den Frauen monatlich zu bezahlen ist. Samstags besucht das Ehepaar die Eltern der Frau.

Lebt das Paar in einer eigenen Wohnung, geht die Frau, wenn sie nicht arbeitet, morgens zu den Schwiegereltern und kehrt nach dem Abendessen mit Mann und Kindern ins eigene Domizil zurück. Eine Lebensweise wie wir sie in Europa häufig leben, mit hunderten von Kilometern Entfernung zwischen Eltern, Kindern und Enkeln, ist im Oman undenkbar.

Am Ende des Besuches kassiert die junge Frau den Eintrittspreis. Abschliessend können wir noch das Nachbarhaus besichtigen. Von dort hat man einen guten Blick über die Dächer der Stadt.

Bummel durch Al Hamra

Bevor wir in kühlere Höhen zum Jebel Shams fahren, laufen wir noch ein wenig durch die Palmengärten und die Ruinen des Zentrums von Al Hamra mit seiner eindrücklichen Lehmbausiedlung.

Der alte Souk und ein Spielhaus erregen unsere Aufmerksamkeit.

Hinweis: Du kannst in einem solchen Lehmhaus in Al Hamra übernachten. Die sehr einfachen Zimmer des Bait Aljabal Hospitality Inn entsprechen in ihrer Raumaufteilung dem, was wir im Haus des Museums Bait al Safah gesehen haben.

Mit einem letzten Blick sagen wir Al Hamra lebewohl. Al Hamra ist so ganz anders als Al Mudayrib mit seinen Wohnfestungen.

Aussicht am Jebel Shams

Anfahrt von Al Hamra

Von Al Hamra führt eine Strasse zum Jebel Shams, der auch Jabal, Djebel oder Dschabal Shams geschrieben wird. Es ist der höchste Berg des Oman mit etwas über 3.000 m Höhe. Der Jebel Shams ist der Sonnenberg. Zuerst folgt die gut ausgebaute Strasse einem ausgetrockneten Flussbett.

Im weiteren Verlauf führt die wenig befahrene Strasse stetig bergauf. Wir halten für das eine oder andere Foto an.

Unterwegs wird die Teerstrasse für 7 km unterbrochen. Kaum sind wir auf der Gravelroad unterwegs, sehen wir ein Auto, welches von der Strasse abgekommen ist und nun unterhalb der Strasse steht. Von Niederländern im Hotel erfahren wir am Abend, dass dieser Unfall früher am Tag passiert ist und dass deshalb alle Touristen ihre Autos dort parken mussten und mit Jeeps der Einheimischen zu den Aussichtspunkten gefahren wurden.

Für uns hat dieser Unfall keine Konsequenzen, wir können selbst nach oben zum Jebel Shams fahren. Glücklicherweise treffen wir auf die blauen Wassertankfahrzeuge immer nur, wenn die Strasse auch breit genug ist. Voll beladen kommen sie bergauf nicht so schnell voran. Leer, bergab sind sie allerdings schneller als wir. Offensichtlich machen sie diese Fuhren mehrmals am Tag.

Aussichtspunkte auf den Grand Canyon des Oman

Mit dem Geländewagen erreicht man ein Hochplateau am Rande der Wadi Nakhar oder Wadi Nakhr Schlucht, dem Grand Canyon des Omans. Die Schlucht fällt hier 1.000 m ab. Von mehreren Aussichtspunkten kann man einen spektakulären Ausblick auf die Schlucht geniessen. Die Strasse ist hier auch wieder geteert. Das Hochplateau ist bewohnt. Daneben gibt es hier auch mehrere Hotels.

Falls du noch eine Unterkunft suchst, buche gern über unseren Link, wenn der Beitrag hilfreich für dich war, dann bekommen wir eine kleine Provision.

Am Parkplatz des ersten Aussichtspunkts werden wir freudig von einer lustigen Ziege begrüsst. Sie beobachten alle Aussichtspunkte. Wahrscheinlich gibt es von den Touristen Futter.

Vom zweiten Aussichtspunkt kann man den Balcony Walk oberhalb der Wadi Nakhar Schlucht sehen. Allerdings wäre dieser Weg nichts für die Familie. Der gesamte Weg dauert ungefähr 4 Stunden.

Der Name Jebel Shams wird übrigens für das ganze Gebiet verwendet, einschliesslich Wadi Ghul und Wadi Nakhar. Auf dem Gipfel des Jebel Shams befindet sich eine Radarstation. Auch, wenn ein Weg nach oben führt, ist dies Militärgelände.

Für uns wird es Zeit, umzukehren und wieder zurück nach Nizwa zu fahren. Es gäbe in dieser Gegend noch so viel zu sehen. Leider schaffen wir es weder, ins Wadi Nakhr noch ins Wadi Ghul zu fahren. Immerhin sehen wir die Terrassen am Jebel Akhdar. Doch mit Bahla Fort, der Lehmhaussiedlung in Al Hamra und der Aussicht am Jebel Shams haben wir einige Highlights gesehen.

Gut zu wissen

Jebel Shams kann ganzjährig besucht werden. Im Sommer herrschen angenehme Temperaturen von ungefähr 20 Grad. Im Winter dagegen kann es sogar schneien. Es wird empfohlen, mit einem Geländewagen nach oben zu fahren, aber es ist nicht verpflichtend und geht auch mit einem normalen PKW.

Auf dem Hochplateau gibt es abgesehen vom Jebel Shams Resort und dem Jebel Shams High Resort keine touristische Infrastruktur, wenn man von Händlern, die manchmal an den Parkplätzen stehen sollen, absieht.

Der Sonnenaufgang am Jebel Shams muss atemberaubend sein. Der Dunst nimmt im Laufe des Tages zu. Insgesamt war sehr viel Staub in der Luft.

Für den Besuch von Wadi Nakhr und Wadi Ghul braucht man einen 4 x 4. Es gibt zahlreiche Touren, die vor Ort angeboten werden.

Der Balcony Walk ist nichts für Leute mit Höhenangst.

Спасибо